从封城到锁国,意大利为何身陷疫情泥潭

一个医疗条件优良、应对迅速、信息透明的欧洲国家,何以被疫情肆虐至此?

2020年3月9日,意大利萨索洛,意甲第26轮萨索洛与布雷西亚的比赛场地外,一名卫生工作人员为入场球员和工作人员检测体温。图片来源:IC Photo

2020年3月9日,意大利萨索洛,意甲第26轮萨索洛与布雷西亚的比赛场地外,一名卫生工作人员为入场球员和工作人员检测体温。图片来源:IC Photo

记者 | 王磬

意大利“锁国”了。

早已处于欧洲新冠肺炎疫情风口浪尖的意大利,又迎来新一轮史无前例的风暴。3月9日当地时间晚上,意大利总理孔特紧急宣布了迄今为止最“硬核”的防疫措施:因新冠疫情严峻,人员流动紧急管控措施将从北部三大区推广至意大利全境。从3月10日开始,如非工作或健康需要,禁止人员跨省流动。全国学校继续停课至4月3日,同时暂停体育赛事与公共活动。

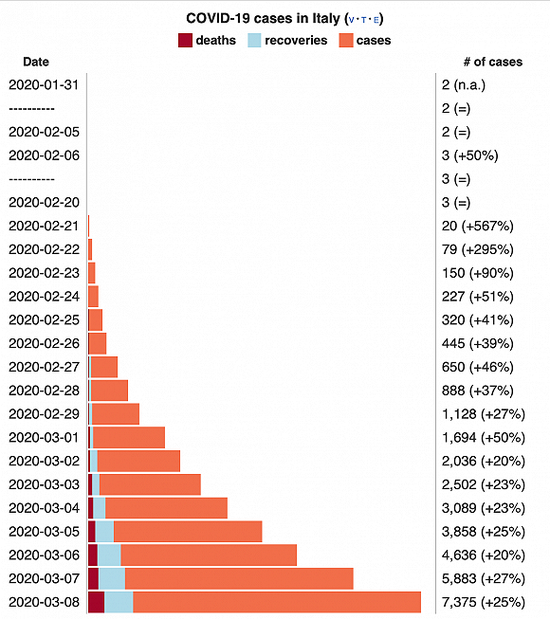

截至3月9日,意大利累计确诊病例达到9172例,位列全球第二;累计死亡463例,致死率高达5.04%,一跃成为主要疫情国家中致死率最高的一个。

如果将时钟往回拨一点:在中国疫情爆发初期,意大利其实是最早对中国停航的国家之一,也是欧盟内部最早宣布全国卫生紧急状态的国家。在2019年“全球健康安全指数”(Global Health Security Index)发布的榜单上,意大利应对大流行病的综合能力排名为31/195,属于全球中上游的水平,并在“监测疾病”、“跨境应对”等多项指数上排名全球第一。

一个医疗条件优良、应对迅速、信息透明的欧洲国家,何以被疫情肆虐至此?从2月下旬爆发社区传染以来,意大利又经历了什么?

姗姗来迟的“一号病人”

仅有两万人口的科多尼奥(Codogno)是伦巴第大区的一个小镇。这里出现的“一号病人”引爆了意大利北部的社区传染。回过头看,没能更早地确诊这位“一号病人”,是病毒在日后得以肆虐全国的第一个伏笔。

意大利最早出现的新冠病人是一对来自武汉的游客夫妇,于1月31日在罗马被确诊。一周之后,另一名刚刚到访武汉的男子也在意大利被确诊。由于及时发现和隔离,这三例来自中国的输入性病例并未扩大传染,因此也不被认为是流行病学意义上的“一号病人”。

直到2月21日,科多尼奥镇的医院里才确诊了首位感染新冠的本国公民。这位名叫马提亚(Mattia)的38岁男子没有清晰的中国接触史,他于2月14日出现了感冒症状,向家庭医生报告但未引起重视;2月18日到急诊室就诊时被认为有轻微的肺炎,但由于严重程度尚不足以住院便让他回家休息。2月19日,他再度回到医院时症状已经加剧。当时医护人员仍然按照常规的肺炎流程进行检查,直到一名富有经验的麻醉师坚持要求院方为他检测新冠病毒感染。2月21日,马提亚检测呈阳性。

社交活动丰富的“一号病人”马提亚被认为是一名“超级传播者”——在接受隔离之前,他将病毒传给了至少13名意大利人,包括他正在怀孕的妻子、一位与他共同慢跑的朋友、三位他朋友父亲酒吧里的客人、八位医院里的工作人员和病人,并有至少一名年迈女性由于病情过重死亡。

自2月22日起,以伦巴第大区为中心,意大利北部地区的确诊病例呈指数级增长,并逐渐扩向全国。2月23日,意大利政府对伦巴第和威尼托大区的11个市镇实施了封锁。

潮水般的批评指向了科多尼奥医院:马提亚从出现症状到想起来检测新冠,用了将近一周的时间;从进入医院到接受隔离,至少花了36小时,期间甚至有多名家人朋友前来探访。在确诊之后,也没有及时关闭急诊、进行消毒。总理孔特不点名地指责该医院应对病毒传播负责:未遵循传染病相关的规定进行防护。意大利检方已经介入调查。

这或许意味着意大利政府在1月底宣布的“全国紧急卫生状况”形同虚设。根据那时发布的指南,凡是出现了流感、肺炎症状的病人,都应被当作潜在的新冠病例,不管是否有清晰的中国接触史。

但在实践中,意大利早期的筛查重点,几乎全与中国接触史有关。重心放在监控意大利的华人群体回流,以及与中国联系紧密的米兰、罗马、普拉托等地。科多尼奥镇与中国联系甚少,当地医护人员恐怕很难想象首例会在这里出现。早期的这种思路,忽视了病毒已经进入本地传染的可能。公共专家通过更多确诊患者的病毒基因分析认为,病毒早在“一号病人”发病前好几个星期就在当地扩散了。

马提亚最终获检,是由于其妻子无意中透露了他曾在那时与到访中国的朋友吃饭。但该朋友的新冠检测呈阴性。目前意大利仍未追踪到其“零号病人”。

步调失和的央地关系

意大利全境分为20个大区,大区政府在卫生、体育等公共事业方面有着重要的话语权,与中央政府形成互补。当前的中央政府相对羸弱、地方相对强势,央地关系的失调也成为早期防疫乏力的原因之一。

北部的伦巴第、威尼托大区是全国经济最发达的大区,贡献了超过全国30%的GDP。两区都长期由极右翼政党“联盟党”(Lega)掌权,都曾在2017年发起公投、以寻求更多的自治权力。去年的一次危机中,“联盟党”党魁、意大利知名民粹政客萨尔维尼被对手五星运动踢出了执政联盟,因此十分仇视五星联盟组建的、继续由孔特执掌的新内阁。疫情爆发之后,萨尔维尼多次表示,孔特“处理这次危机的方式是个灾难”,他“应尽早辞职”。

2月初出现来自中国的输入性病例时,联盟党就开始向孔特政府发难。由联盟党担任大区主席的四个大区联合发起提议,要求中央政府规定,从中国回到意大利的学生需隔离14天才能入学。当时华人社团已经在使领馆的协调下开始了自发隔离,政府评估之后认为这些措施已足够充分,不该对特殊种族群体下达隔离命令。孔特因此遭受了联盟党发起的舆论战的攻击,批评他“没有能力保护意大利人”。

疫情爆发后,中央政府与伦巴第大区政府在测试标准上也出现了分歧。大区政府认为无症状的人也要检测,并需要把无症状的阳性被试者算入确诊患者的数据里。但中央政府——或许是出于稳定民心的考虑——援引世卫组织的标准称,由于无症状的人并非疫情加剧的主要原因,因此不需测试无症状者,大区政府的做法“注水”了数据,让疫情看上去比实际更严重。孔特还与伦巴第大区主席丰塔纳(Attilio Fontana)展开了一场论战,互相指责对方不作为。

这些政客争论在疫情进一步加剧之后,暂时淡出了媒体头条,但中央与地方之间的步调失和或许让本就缺乏动员能力的国家错失了防疫的早期窗口。全国统一的部署出现在3月1日,孔特签署了防疫行政令,将全国划分为三个区域:最早爆发疫情的11个小镇为“红区”,保持封锁;包括伦巴第和威尼托在内的三个大区及一省一市被列入“黄区”,限制公共活动;其余部分所在的第三个区,保持定期消毒。

当3月8日封城令从“红区”扩大至“黄区”时,央地矛盾被再度推到台前。威尼托大区主席扎亚(LucaZaia)上书孔特,公开反对中央政府划定的三个色区。他认为威尼托的疫情正在好转,不该将之与传染扩大的伦巴第同等对待。他要求孔特将威尼托移出封锁区域,但遭到了孔特的拒绝。还有一些地方领袖指责孔特未在封城决定之前与他们有效沟通,民众和地区政府对于自己该做什么很不清楚。因此封城的过程十分混乱,甚至出现了市民出逃南方的现象。

虽然地方的反对没有阻挡孔特的封城步伐,但受到地方势力掣肘的中央政府能在多大程度上执行封城和统筹防疫,仍然需要时间来检验。

2020年3月8日,意大利都灵,19/20赛季意甲第26轮,尤文图斯2比0击败国际米兰。图为尤文图斯队员庆祝拉姆塞打进首球,在他们身前是空无一人的看台。图片来源:视觉中国

2020年3月8日,意大利都灵,19/20赛季意甲第26轮,尤文图斯2比0击败国际米兰。图为尤文图斯队员庆祝拉姆塞打进首球,在他们身前是空无一人的看台。图片来源:视觉中国

高度老龄化的社会结构

早期的防疫不力为传染扩大播下了种子,但真正致命的是意大利高度老龄化的社会结构。

综合来看,进入疫情爆发期之后,意大利政府的决策其实是相对迅速有力的。在发现社区传染后的两天内,政府就迅速封锁了传染疫源地的11个小镇;当疫情进一步扩大时,政府果断宣布了全国停课;并补贴受到疫情影响的企业。当欧洲大多数国家还在忧心检测能力踟蹰不前时,意大利已经利用本地大学研发出的新型检测方法,4-6小时出结果,以最大力度筛查潜在患者。威尼托大区的Vo'Euganeo镇上有3041名居民,政府对他们全做了检测,无一遗漏,最终筛查出77名患者。

但这些措施没能挡住死神的步伐。截至3月9日,意大利已有463名病人被新冠肺炎夺走了生命,死亡人数仅排在中国之后;5.04%的致死率远高于全球平均的3.4%。意大利的累计确诊人数刚刚超过韩国,但死亡人数是韩国的7倍、重症人数是韩国的13倍。

从全球数据来看,患有基础疾病的老年人是新冠易死人群,而意大利正好是全欧洲老龄化程度最高的国家,全球排第二,仅次于日本。

意大利卫生部对前105名死者的统计显示,他们平均年龄为81岁,大部分为男性。三分之二的死者生前患有2种以上慢性疾病,最常见的是高血压,心血管疾病以及糖尿病。新冠病毒入侵后引发炎症风暴,42.2%的死者年龄在80至89岁之间,32.4%的介于70和79岁之间,8.4%介于60和69岁之间。

意大利有全欧洲最高的老年人占比——2018年的数据显示,社会中有22.6%的人口都是65岁以上的老年人,居欧盟第一。意大利的年龄中位数45.9岁也高于欧盟的中位数42.8岁,居欧盟第二。

接近1400万的意大利老年人口是个庞大的高危群体。政府一方面建议老人们减少出行——65岁以上、有健康问题的老人、75岁以上的健康老人,都被政府建议尽可能待在家里;另一方面,政府于3月初宣布了全境停学,其后的考虑之一是,儿童虽然不是新冠的易感易死人群,但很有可能成为家中老人的传染源。

然而,一旦错过了早期控制的窗口,总体感染人数激增,医疗资源出现挤兑,老人就是抗风险能力最弱的群体。

正常状况下,意大利每10万人中可保证262.5张监护病床,在欧盟国家里排在中游水平。但到了3月初,随着每日新增1000例以上病例成为常态,北方三大重灾区的医疗机构纷纷发出警报:监护病床已经使用了95%,捉襟见肘。伦巴第大区甚至开始向疫情相对轻微的托斯卡纳大区转移病人。3月8日,总理不得不签署法令,征调20万医护进入重灾区抗疫。

医疗机构也不得不做出艰难的伦理选择。3月7日,意大利重症监护协会SIAARTI发布了关于新冠救治的“伦理建议十五条”,指出为了使最大多数人的利益最大化,有必要设置进入ICU的年龄限制,将资源留给“最有可能存活的人”和“生命剩余年份更多的人”。也就是说,一旦医疗资源出现短缺,医生很有可能会优先救治年轻人,而老年人的生命则被放弃。

各自为政的欧洲盟友

无法从外界、特别是欧洲盟友那里获得及时有效的援助,是意大利继续身陷疫情泥潭的外部原因。

随着塞浦路斯3月9日首次确诊新冠病例,27个欧盟国家终于无一“免疫”。除了疫情最严重的意大利,德国、法国、西班牙均已有过千确诊。不少观察人士称,新冠疫情是2015年难民危机之后欧洲国家共同面临的最大挑战。

1月底,意大利刚刚决定停飞中国时,曾希望可以说服其他欧盟国家也采取类似的措施。申根协定之下,如果只有一个欧盟国家限飞,效果将会十分有限。但大多数欧盟国家拒绝了这个请求,只有捷克也决定限飞。

上周,意大利尝试通过欧盟民事防护机制(EU's civil protection mechanism)向欧盟请求防护物资的支援,但遭到了成员国的拒绝。意大利原本希望,欧盟可以协调成员国进行物资采购,再按照疫情严重程度分发给各国。不过疫情之下,成员国大多自顾不暇,希望把口罩等防护物资留在本国使用。目前德法均禁止了口罩出口。上周末,德国还拦截了一辆开往瑞士的口罩货车。

作为一个超国家组织,欧盟对成员国的约束能力非常有限,更多是扮演一种协调的角色。一位欧盟外交官对Politico表示,卫生政策“是国家职能,而非欧盟的职能”,欧盟不能干涉成员国是否停飞、是否封城、如何调配防疫物资。欧盟职能只是助推成员国让它们各自进行协调。

欧洲疾控中心(ECDC)是欧盟下属的传染病防治协调组织,成立于2003年非典爆发之后。2月24日,欧洲疾控中心同世卫组织一道向意大利派出了专家组。但有批评声音指出,欧洲疾控中心并未在新冠疫情中发挥应有的作用。

英国《金融时报》发表社论,指欧盟应适当放松财政纪律以协助意大利应对疫情。欧盟要求成员国的赤字率不超过3%。目前受疫情影响最严重的北部地区正是意大利的经济引擎。适当松绑、政府多一点增加预算的空间将有利于疫情防范,而欧盟尚未作出回应。

()