影响人类历史的病菌,源自一万年前的动物驯化

来源:中国科普博览

新型冠状病毒的肆虐,再次让我们对野生动物噤若寒蝉,“禁食野生动物”的呼吁更是引发了潮水般关注。然而,回想我们的祖先——那些以狩猎采集为生、茹毛饮血的古人类,岂不个个都是行走的超级病菌携带者,毫无防治能力的远古聚落应该被病菌接连不断地吞噬、直至灭绝?

Part.1

二十多年前,名为《枪炮、病菌与钢铁》[1](以下简称《枪炮》,原书于1997年出版于美国)的畅销书似乎已经回答了这个问题——纵观影响人类历史进程的几次全球瘟疫事件,那些能够改变人类历史的超级病菌,绝大多数竟源自我们的好朋友——家畜和宠物。

也就是说,大约一万年前古人类结束四处流浪的狩猎采集生活,踏上畜牧业道路、开启农牧业社会,才为超级病菌的出现埋下伏笔。

图片来源:bing.com/images

图片来源:bing.com/images

随着分子遗传学、古病理学、流行病学等领域的研究成果逐渐增多,那些被祖先们驯化的动物,的确就像是超级病菌的始作俑者。这次新型冠状病毒的“姐妹”——中东呼吸综合征冠状病毒,它的一大宿主就是人类驯养的单峰骆驼,而以猪为主要传播载体的甲型H1N1流感(也称为猪流感)自爆发以来,已致全球近两万人死亡[2]。

历史上感染人数最多的“西班牙大流感”,出现在上世纪第一次世界大战末期。这次全球性瘟疫事件导致青壮年大批死去,严重削弱了军队的战斗力,甚至最终一发不可收拾地感染了全世界近一半的人口。人们对此次病菌的来源做了多种猜测,2014年《自然》杂志发表文章重建了其病菌起源,确认家养禽类为其来源之一[3]。

图片来源:Veer图库

图片来源:Veer图库

时间再往前追溯,回到哥伦布发现新大陆的时代。当西班牙殖民者们踏上美洲想要开辟新的殖民地时,与之相伴的还有其身上携带的病菌——天花。那时美洲的印第安社会也达到发展的高峰,建立了美洲阿兹提克帝国和南美洲印加帝国。然而,即使单单北美原住民总数已经达到了1亿,但是由于感染上天花等来自欧洲的疾病,其数量骤降,再迫于欧洲殖民者的枪炮和贪婪,最终将土地拱手让给这些已经具有免疫力以及具有应对策略的欧洲人。

天花病不仅是使印第安人蒙受灭顶之灾的真正刽子手之一,实际上最早期驯化家畜的欧亚大陆人民,也一直难逃其魔掌。据推测,早至公元165至180年间横扫整个罗马帝国的“安东尼瘟疫”,晚到英国女王伊丽莎白一世、法国国王路易十四、清朝顺治皇帝等历史名人之死,均与天花病毒有关。

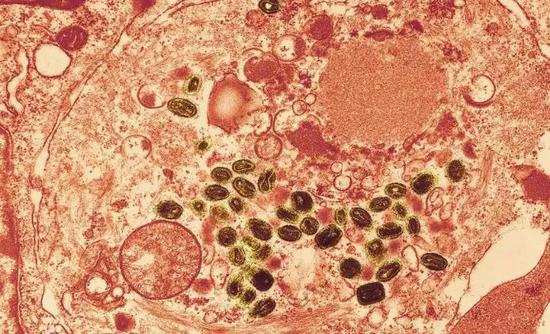

天花病毒

天花病毒

而天花病毒可能起源自驯化于欧亚大陆的动物——牛。

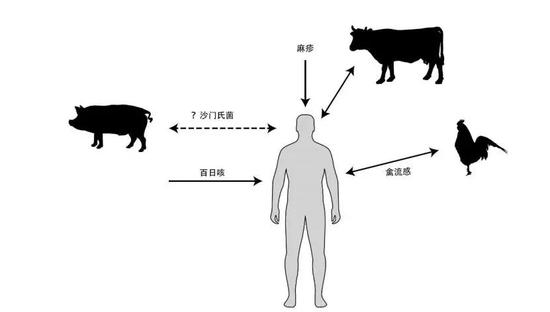

正如《枪炮》一书中所列举到的,还有很多疾病是一万年前驯化动物送给我们的礼物,包括:疯牛病、禽流感、麻疹(牛)、肺结核(牛)、流行性感冒(猪和鸭)、百日咳(猪和狗)、恶性疟疾(禽鸟)……甚至不知在我们饲养的家畜和宠物中,还波涛暗涌般孕育着多少伺机致我们于死地的新病菌。

Part.2

那么,上述病菌的起源和传播,为何被归咎于家养动物呢?

图片改编自参考文献9

图片改编自参考文献9

18世纪,有人发现挤牛奶工、屠宰场工人不容易得天花病,因为他们经常被牛的传染病感染,但这种病又不至于致病,只是在皮肤上出现水疱、脓疱,被称为“牛痘”。后来,人们逐渐认识到,引起“牛痘”的病毒与引起人类天花病的天花病毒似乎具有某种相同的特质,如果人接种牛痘苗,就可以获得抗天花病毒的免疫力。

分子生物学的发展,为人类疾病的研究打开了新的窗口。生物学家最终发现,牛痘病毒与引起人类天花病的天花病毒,的确具有相同抗原性质,再如秘鲁印第安人的干尸上提取到的肺结核菌DNA,与野生动物中广泛传播的病原体(牛科动物分支杆菌),同样具有较高的相似性[4]。

之后,生物学家们陆续发现,很多致病病菌在分支系统图中,与一些家畜身上的病菌有着很近的亲缘关系,也就是说它们在分子遗传学上具有相似性。不仅如此,随着驯化时间的增长,人类与家畜之间的共有传染病也随之增多[5]。

以上结论,似乎可以验证《枪炮》一书中提到的“一部分是由于这些疾病是从驯化的动物身上的病菌演化而来”的假说。

图片来源:Veer图库

图片来源:Veer图库

实际上,这个说法并不是《枪炮》作者戴蒙德的首创,早在上世纪七八十年代,就有学者提出了人群性病菌起源假说,即动物驯化导致人类疾病激增假说(The domestic origins hypothesis for human disease burden)[6]。该假说认为,从距今1-1.2万年前开始,野生动物不断被人类驯化,这不但改变了人类在生物链上的位置,同时也逐渐影响了生物赖以生存的环境,在这个过程中一些流行性病菌也随之在家养动物中产生,最后在人类与驯养动物之间不断地交叉感染。

事实果然如此么?

Part.3

不难发现,不论是病菌之间的亲缘关系,还是病菌的类型随着驯化时间而增多,实际都只是间接地显示这些病菌和驯化的动物关系密切,却并没有确凿地证明驯化动物是人群性病菌起源的摇篮。

相反,随着多个学科自身的发展以及它们不断地交叉融合,通过古DNA研究、动物考古学、生物地理学的综合性研究,很多病菌的宏基因组逐渐被绘制出来,各个动物被实际驯化的时间、地点信息也逐渐明晰,学术界不得不面对这样的结果:在很多动物被驯化之前,许多超级病菌就已经存在于自然界的野生动物身上。比如根据分子钟的计算,导致结核病的结核分枝杆菌已经有近七万年的历史,远远早于人类开始驯化动物的时间[7]。

结核分枝杆菌

结核分枝杆菌

2020年2月24日,《自然-生态与演化》杂志发表了一篇多学科交叉的论文,再次向我们展示,并不能简单地将“动物驯化”与这些人群性病菌的起源进行简单联系[8]。在文中,来自德国马普的学者将目光聚焦到动物驯化最主要的区域——欧亚大陆。他们将处于旧石器时代与新石器时代之交的、从俄罗斯到瑞士等国的多个遗址划入研究范围,筛选出从狩猎采集者到最早的农民——近3000具遗骸,从中提取出8种最早的沙门氏菌。

沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌,在家畜与人类之间有着广泛传播的历史,一般认为,这种病菌是从猪传播到饲养人身上的。根据基因研究所绘制的亲缘关系图谱,这些病菌都可以归入到一个大的类群中,即HC2600_1272。而这一最新的研究结果显示,在猪被驯化之前,这种病菌已经在古老人群之间传播。

不过值得一提的是,截至目前,包括此项研究在内的所有的综合性研究,并不能完全否定动物驯化与人群性病菌演化的关系[9],例如古DNA研究在实际操作中还存在一定的局限性,再如很多的病菌发病较快,并没有引起骨骼性病变的时候,就已经杀死了宿主,且动物考古学家们也在不断地更新各种驯化动物起源的事件和地点……

病菌是否起源于家养动物,仍是一个需要更多证据来论证的假说,而非定论。

Part.4

不过,即使如此,我们也不能忽视“驯化动物”这一历史性的行为在病菌方面带给人类的巨大影响。

戴蒙德在《枪炮》中提到,欧亚病菌杀死了大批土著人,但是包括印第安人在内的狩猎采集民族所携带的病菌,却难以对旧大陆的人民造成致命的伤害。刨除病菌起源于家养动物这一假说,戴蒙德也尝试从人口稠密程度以及贸易的角度,解释“为什么特诺奇提特兰城(墨西哥阿兹特克帝国首都)没有可怕的病菌在等待着那些西班牙人”。他认为,新大陆开始出现稠密人口的时间稍晚于旧大陆,且美洲的3个人口最稠密的中心并没有经常性的快速贸易,并不是像欧洲、北非、印度和中国在罗马时代连接起来,进而形成巨大的病菌繁殖场。

而我们知道,无论是人口稠密化发展,还是频繁的贸易交流,无一不建立在畜牧业所创造出来的价值之上。而驯化动、植物所引发的农业革命,为人类打造了新的生态系统,病菌也显然在这一新世界所提供的环境里,迸发出蓬勃旺盛的生命力。

相反,在旧石器时代,人口的聚集与扩散达不到如此大的规模,也不会有家养动物作为中介为病菌的超级演化提供温床,更不会有诸如因定居而带来的水、土壤交叉传染的因素。因此,即使有传染性较强的病菌从野生动物进入到人类体内,一些部落或者某个区域的人群可能会因此而灭绝,但是其杀伤力、扩散能力应远远不及农业社会的超级病菌。

的确,病菌从家养动物演化而来的观点还有待检验。然而,即便病菌不是起源自于那些一万年前陆续被人类驯化的动物,即便被驯化的动物也许只是增进了人类与自然界已存在病菌的亲密接触,但它们所引发的人类生态、社会结构改变,一定对病菌的演化和传播起到了重要作用,这一点同样无需置疑。