栾树从音乐跨界马术圈的故事

黑豹乐队前任主唱栾树

黑豹乐队前任主唱栾树

“我倒不觉得剪掉了长发,脱下了皮衣,就是被生活驯服了,失去了自由。我挺庆幸的,到现在为止,我没有被任何东西束缚住”

1994年,栾树离开了黑豹乐队,他和几个志同道合的朋友一起组建了马术队,在北京石景山“占山为王”,“住的地方跟马只有一墙之隔”,实现了自己“一醒来就可以看到马”的人生小目标。

也是在这一年,咏梅离开深圳,回到北京,和栾树相恋,她在采访中说,栾树所创造的一种与众不同的生活方式,吸引了她!

今年3月,咏梅凭借电影《地久天长》里母亲一角在柏林电影节封后,介绍这位低调的实力派女演员时,媒体一开始都会称她为“黑豹乐队前任主唱栾树的妻子”,一段密集宣传之后,栾树就成了“柏林影后咏梅的丈夫”。

咏梅获奖后,许多媒体也想要采访栾树,“我一个都没有接受,我不喜欢这样。”私下里,他非常愿意跟朋友们一起分享爱人拿奖的快乐,“但生活还是照样,该安静还是得安静。”

如果不是因为10月底他参与策划筹办的西坞年青马大奖赛开赛,他可能还不会接受媒体专访,“办这个比赛,不仅贴钱,还得贴脸。但是只要是宣传马术运动的,我都愿意去做。”

西坞马场在马术圈很有影响力,“我们从2005年到2015年连续十年举办了场地障碍大奖赛,” 这个大奖赛也开创了中国马术界由民间马术俱乐部发起、从国内赛事成长为国际马术联合会赛事的先河。

“这次办的年青马比赛,是国内第一个专门办给4-7岁青年马的赛事,”栾树有一个很大的野心——提高温血马赛马在中国的繁殖、调教能力,“等到真正解决了‘中国马匹无疫区’的问题,我们可以把‘中国温血马’批量输出到世界马术产业市场。”

从音乐圈跨界到马术圈,倏忽三十年过去了,昔日的摇滚乐队主唱如今已经是中国马术界最著名的推广人之一、西坞乡村马术俱乐部的执行董事。

“不拿钱,白忙活,”他哈哈笑起来,露出难得的爽朗。明朗可能才是他的本色,尽管表面上他给人感觉有些冷,但无论是对周围人细致入微的体察,还是两个小时的深谈里他的认真,甚至遇到自己不想谈的问题,那一句过于用力的“我不记得了!”——都能让人自然感受到他的恳切和暖意。

“今天真是说了不少了……”他又点了一支烟,拿起火钳拨弄几下炉膛里堆积的柴火。太阳下山了,窗外青黑色的傍晚加重了长谈之后的安静,收起录音笔的那一瞬间,我想起他说,每次创作都是一个“把自己翻出来再装回去”的艰苦过程。

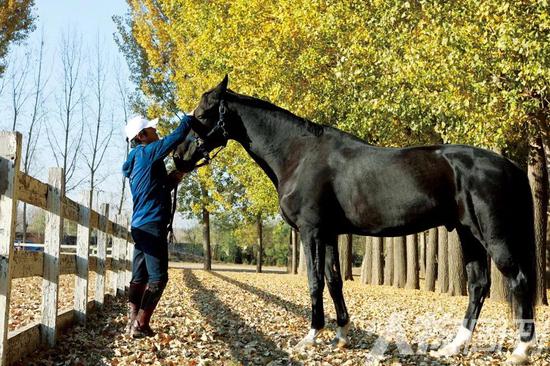

栾树在北京西坞乡村马术俱乐部

“你想从马身上得到什么”

我大概是1989年骑上马的,嗯,差不多是这个时候。跟马之间就是一个缘分。这么多年,马就慢慢地融到我的生活里了。

最开始家人啊身边的朋友啊,都不是特别理解,觉得我就是瞎玩嘛。到后来,真的玩出了态度,玩出了成绩,大家也就认可了。

最开始只是简单的喜欢骑马,跟人比快,上山下海到处骑。1992年我第一次看到专业马术队训练,哎呀,原来这里面有这么多东西需要学的,原来可以让马做出这么多动作,人马配合逾越障碍……技术练习要这样,饲养要那样,一下子就把我给抓住了。

1993年黑豹乐队还是如日中天的时候,但我忽然不喜欢站在台上唱歌了,大概也是因为心里有了马、有了牵挂,演出一结束就往马场跑。1994年就决定离开乐队,一门心思来做我们自己的马术俱乐部了。

那会儿倒没人觉得我是玩儿票的,反而觉得我们代表的是新生的力量和未来的方向。可能因为我在乐队到处跑,全国各地甚至全世界的信息比较容易汇集到我那里,很多国际大赛的录像带我都能第一时间给弄到,然后那些专业队的朋友,都跑到我那个小屋看比赛录像。很多后来经营马场的老板也是从那个时候就在一起,一点点做起来的。

1997年,我们得到机会,可以代表北京队参加那年10月在上海举办的第八届全国运动会,以民间俱乐部的身份——我们的教练哈达铁说我们是游击队——代表地方参加全运会,这在当时是了不得的体制突破,后来这个模式成为中国马术运动发展的一个主要路径。

我去澳大利亚买马,在那里待了四个月。我十来岁从青岛考上中央音乐学院附中就出门在外了,自己会做点儿饭,就靠着那点儿手艺,哄得澳大利亚国家队的教练很开心,用中餐换他的马术课。那时候我就是一块海绵,拼命吸取知识,那本训练笔记现在还在一个圈内人手里,他说从中学到了好多。

刚去的时候看见那么大的马场,那么多骏马,蓝天白云,哎呀,这不就是我梦想的生活嘛!待了四个星期,不行了,想家了!买了把吉他,不骑马就弹弹琴,熬日子!

从澳洲买了三匹马,还买了好多鞍具,上飞机前身上就剩下一个钢镚。在澳洲机场,人家说你这些东西都需要托运,我都慌了,“要钱吗?”他说不要,哎呦,这才顺利回家了!

没想到我们最后能在全运会拿下场地障碍赛团体冠军。但是快乐就是一瞬间,这往事啊,它都不堪回首。

我爸爸在比赛前去世了,他是突然查出来的肝癌,发病的那几个月我就在澳洲,我妈妈说,“儿子,自古忠孝不能两全,家里你不用担心,有你哥哥弟弟,你安心准备比赛!”回来后没多久他就走了。安葬完父亲,从澳洲买的马已经运到了,我是直接赶到上海去比赛的,走的时候,我妈给我一张存折,她知道我身上没有钱了,那是她跟我爸一辈子的积蓄。

那时候我也得到一些好朋友的帮助,全运会夺冠也拿到了几十万奖金,但那个钱我一分也没拿到。

全运会之后,有个阶段,我什么都不想做。为什么不想做?嗯,遇到了一个瓶颈期,自己,还有环境,都出现了一些问题,这些问题很多是人为的。

栾树起身去挑炉火,回来的时候,跳过了这个话题。其后我观察到,凡是谈话中涉及到不愉快的过往或是不想谈及的人和事,他都会跳开,或者回避。

我在看资料的时候,看到青岛交通广播台主持人徐立波的一篇文章,徐立波与栾树有二十多年的交情,跟栾树的父母也有很深的感情。

在《我与栾树二十年》一文中,徐立波记录了栾树未曾对外人说起的艰难——

“记忆里1998年青岛的春节特别寒冷,……正月初一,在泰山路的烤肉店里,栾树再也绷不住自己的情感,我俩抱头大哭,除去痛失父亲的巨大悲伤之外,另外一件事情险些葬送栾树后面的人生之路。按常理,夺金牌,分奖金,名利双收,皆大欢喜。可是,在夺得金牌之后,一场巨大的灾难也随之而来。由于之前出国聘请教练训练和日常马场的经营打理都需要资金,而这几年栾树没有接过一场演出,马场的一切运转都需要钱,自然是入不敷出无力回天,本以为夺得金牌后的30万奖金可以弥补马场周转资金的亏空,谁知此时栾树一直的合作伙伴因为之前打理马场及比赛所欠下的钱,悄悄把比赛奖金用于还债了,而这一切栾树一无所知。离回家过年的日子越来越近,可栾树的口袋里一贫如洗囊中空空。马需要看护、吃草过冬,人需要盘缠回家过年,这个年怎么过?所有的马场人员连一分钱路费都没有。最终,栾树委身低头、四处开口借钱,每一个马场工作人员最终发了300块路费,算是回乡的路费和过年费,并把真实情况解释给大家听。结果春节过后,所有的马场工作人员一个不少地重新回到马场,眼前的场景令栾树悲喜交加,这也或许正是栾树的人格魅力换取了大家的信任才会有的最好的结果。”

我特别愿意相信别人,到现在为止也是这样,因为我相信人不是从根儿上就是坏的。那个时候在心理上思想上付出的各种负面的代价太大了,现在就觉得好像什么事情都过得去。觉得自己还是很幸运,命好,身边总有毫无保留地懂你、心疼你的亲人、朋友。

比赛奖金一分钱没得到,到现在为止,我倒觉得很坦然了,没有必要,你要想从马身上得到什么东西?

栾树在北京西坞乡村马术俱乐部

是不是王子,只有马知道

我在澳洲的教练说过一句话,“马永远是对的!”这话我一直记着,真的是这样,我从马身上体会到很多难以言说的东西,有的时候,我会回味,那种深长的感情无法用语言表述。

马的眼睛晶莹剔透,总是那么安静、顺从,对人也很依赖,时间长了,连你的脚步声都听得出来。

虽然有的人认为它们就是牲畜,也有人说马的智商大概相当于三五岁的孩子。但我觉得它们什么都懂,你心情不好,你今天比赛的状态不对,或者你害怕,骑上马,马全知道。

比赛的时候,它会竭力帮助你,在你犯错误的时候,甚至会做出不可思议的动作来弥补,和人一起,共同完成比赛任务。这是我亲身感受经历过的,马的勇敢和可信赖,给我很多感动。

对马我永远有无限的宽容,偶尔发一点小脾气,因为它们都是从小带大的。小马就是淘气,训练它们的时候,我常常会想到我五岁开始学拉小提琴,那个时候每天四五个小时拉琴,也是一种规约,肯定有不情愿的时候。

跟马在一起时间长了,我的性格也变化了很多。年轻的时候,老子天下第一,浑不吝,大爷就这样,爱谁谁!马总是顺服顺从,可能我我也变得顺从了,我的死穴就是在这。怎么说呢,见不得的那些事情,我不想多说,就是尽量跟那些不太让你开心的事慢慢去剥离开。

我倒不觉得剪掉了长发,脱下了皮衣,就是被生活驯服了,失去了自由。我挺庆幸的,到现在为止,我没有被任何东西束缚住。

就像我年轻的时候从古典转向摇滚,是觉得这么唱歌特别“解恨”,能毫无阻碍地表达自己的态度。但是现在我听的都是古典音乐,反倒觉得一切的丰富都在古典里了。

资深媒体人、著名DJ杨樾与栾树做过一个视频长访谈,他称栾树是“摇滚圈里非常少见的绅士型的人”,“摇滚圈里有很多‘江湖’人,江湖的仗义,那种很多,但小栾是那种绅士,他很像一个欧洲人,我觉得他的整个生活状态和内心的状态,比较儒雅,在摇滚圈里是非常罕见的。”

在杨樾的观察里,栾树他们这一代的摇滚音乐人到四十几岁,甚至五十岁这个年龄,心态会变得比较复杂,“有一类人因为自己不再红了,失去了以前的江湖地位,他们会心理上非常不平衡,会愤世嫉俗,他们会拒绝年轻人的东西,拒绝新的东西,总是在抱怨,总是在批评,在抨击;另外一种是一直倚老卖老,自己已经做不出什么新的东西来,但还总是以江湖大佬、大哥、教父那种态度去面对这个市场,实际上是一种不求上进。但是栾树他不是,他从来不拒绝新的东西,他也会跟年轻的音乐人去合作,然后他去尝试各种新的东西,一直都没有停止创作,他用他的作品去说话,而且从来不对这个市场随便地指手划脚,我觉得这些都是特别难能可贵的。”

栾树的微信签名是“小栾”,他说这是自己的“官称”,身边人无论长幼,都叫他“小栾”或“小栾哥”,“挺好,很亲切,比叫什么‘栾老师’好。”

很多人喜欢说马术运动是贵族运动,骑马的都喜欢被称为“白马王子”,其实是不是王子,贵族不贵族的,最重要的是你要具备了这样的品德,你一上马,马自然都会感受到。自我中心、把马看成工具的,几分钟就可以毁了一匹马,给它造成不能逆转的负面记忆,如果你尊重马,爱惜马,马自然会把你当王子来对待的。

中国的马产业整体已经超过百亿了,2020年预计将要进口马匹超过3000匹,我们从国外花高价买成年马,这里面50%是马的价值,还有一半付的是调教费。买回来,不知道如何调教,再好的马能力也会逐渐下降丧失,这钱花得太冤了。

我们贴钱创办第一届年青马大赛,这个奖金和赛事组织完全可以办一个国际马联的二级赛事,为什么贴钱“启蒙”,其实就是想要促使大家重新回到哆唻咪,不要心浮气躁,上来就玩儿协奏曲,不行的。基础、认识、系统,马术运动要真正科学、健康、扎实地发展,必须认真解决这里面的问题。

栾树正在录音棚工作

有马的地方就有音乐

音乐也好,马也好,我都通过积累,掌握了一些知识吧,我觉得这一辈子能把这两件事情琢磨个一点点就已经不错了。

有一个阶段,我不知道该怎样去界定自己,但是想通了之后,音乐和马之间反而是相通的,我其实是一样的态度在对待。我希望用行动来改变事情。

除了有一个特殊阶段有点儿纠结,最近这些年,倒是感觉一点儿没耽误,该吃吃该玩玩儿,该骑马骑马,该做音乐就做音乐。

我喜欢做幕后,不做主唱做制作,是我自己的选择,我很容易被一个具有系统性的工作吸引。自己写歌、给影视剧配乐,涉及到的音乐风格各种都有。做制作人也做了一些唱片,有的还是能够留得下的。

我对质量有个必须达到的线,一定要想办法做到你可以做得到的。比方说有时候发现一个音错了,可能混音都做完了,不行!重来!微信要是打错一个字,我也必须把那个字改过来再发一个。

慢慢也影响了大家,慢慢有了现在这个志同道合的一个音乐团队,现在我们一起无论是去排练,去演出,去录音,我会很轻松,因为每个人都非常专业。

马场也是这样,我们马场基本上没有一条规章制度,只有一个死的制度——绝对不能晚一天发员工的工资!这么多年来从来没有打破过的死制度,剩下的就是大家用心做事。

在音乐上对节奏的掌握和敏感,使得我骑马时进步比较快。马的那种顺服、服务于人的精神,也使得我在做影视剧音乐的时候,更容易明白音乐是为影片服务的。这个转变很不容易,有这个意识后,再通过多年的音乐训练,用智慧和方法把与画面剧情相配的音乐色彩准确地找出来,是挺有意思的一件事情。

我产量太少了,一个作品集把我累得躺了八个月,每次创作都要把自己翻出来再装回去,产量高也不现实,是吧?

“小栾的才智是上天给予的,我从来没有怀疑过,” 徐立波1998年在石景山马场第一次见到咏梅,他看到两个人简朴的生活,希望咏梅能够鼓励栾树写几首歌,多少改善一下经济状况,咏梅说:“不是每一刻都会有灵感出现,我有信心和他一起等待那个时刻,也许很快,也许是一辈子,不急、也急不得。”

2000年左右,栾树在音乐制作上的工作多了起来,在音乐世界里他也是一位罕见的优秀跨界音乐人,他还担任了冯小刚两部贺岁影片(《非诚勿扰2》、《私人订制》)的全片音乐制作并创作了流传度甚广的片尾曲《最好不相见》、《解放》。2014年他在青岛举办了自己的个人作品音乐会,“我没有任何门户之见,什么样的风格都有,摇滚与流行、古典与当代,市场的心胸是最宽广的,它说,你来吧!”

咏梅一直相信栾树会写出萦绕人耳边心头的好歌,2005年为纪念唐朝乐队贝斯手张炬离世十周年所写的《礼物》(梁芒作词、栾树作曲)已经成为中国摇滚精神念念不忘的回响。沉静生活的两个人在各自领域得到巨大的认可后,咏梅却说,自己最怀念的还是2000年之前那一段看似艰苦、却安静丰富的日子。

拍一个关于中国马的音乐纪录片是栾树近些年来特别大的一个心愿,“有马的地方就有音乐,这几年我出差多数时候是因为马,但是只要有机会,我就会去找音乐。”

“我想做world music of China(中国的世界音乐),”他计划开一辆收音车,一路走一路收音,“中国好的音乐太多了,有些你甚至不知道他们是从哪儿来的,我想把这些声音都收集起来。”他在云南参加一个商务活动,特地去听当地少数民族的唱诗班唱歌,“四部和声,还有卡农!对位!听得人后背发麻,折服了!”

留着长发的栾树在演出中

这么多年跟音乐和马一起,我就明白一个事情,这两个都不是为所谓的精英服务的,反而都是大众的。你问我这几十年的感悟,我觉得认识到这一点,并且真正能把自己融入其中,就相当不错了。

我刚才跟你讲在马身上不要想得到什么,音乐的事情也是一样。想从音乐上得?开玩笑!没必要!你又不是一个商人。

社会发展太快了,很多事情现在想起来都不可思议。九几年的时候,我还骑马走过天安门呢。当时东四环还是一片荒地,那儿有个马场,我们在那儿买了匹内蒙古队退役的马,就从那儿“嘚嘚哒哒”往石景山我们自己的马场骑,沿着长安街一路走着,经过天安门广场,警察看到了,也没说啥,人人都喜欢马嘛,哥们儿就说了一句,“赶快通过赶快通过!”

我现在常常会觉得时间不够用,做事要计算时间成本,可是那一天领马回去,从上午出发,到石景山已经傍晚了……那个时候做音乐也是一样,没人考虑钱,都很穷,但精神上非常富足。

小的时候,我爱踢球,为了参加学校足球队的晨练,每天早上4点就爬起来拉琴,练完琴,我妈已经把饭盒给我预备好了,里面放着米,面上还有一块我们青岛人最爱吃的咸鱼,跑到学校,把饭盒往炉子上一搁,就去踢球,一身大汗回来,饭已经熟了。这个场景,我常记起来,特别美!

(南方人物周刊)